-

お買い物・サービス

コープのお店

サービス(チケット・カタログ事業など)

イベント・活動・取り組み

環境の取り組み

平和・ユニセフ

食育・子育て支援

まちづくりの取り組み

コミュニケーション

いずみ市民生協について

eフレンズ

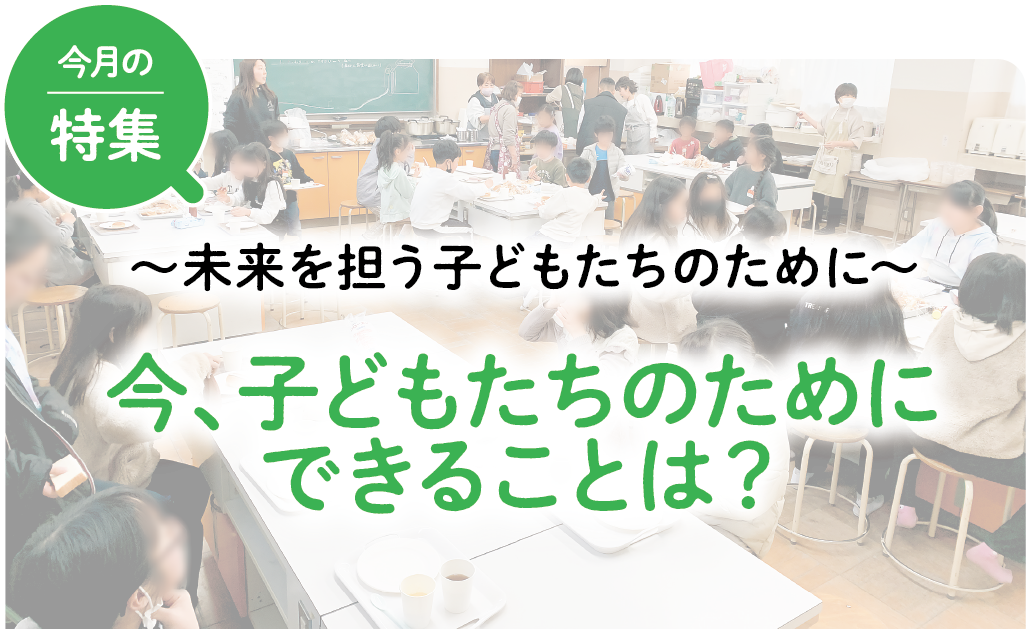

特集 : 今、子どもたちのためにできることは?

現在、日本では7人に1人の子どもが相対的貧困状態(※)にあるともいわれ、「子どもの貧困」が社会問題として取り上げられています。その解決の試みとして「子ども食堂」の存在もここ数年、大きくクローズアップされてきました。今回は、大阪・堺市で子ども食堂の支援を担当されている堺市社会福祉協議会の所さんにお話を伺いました。

※「相対的貧困」とは、経済的な困窮を要因とした衣食住の余裕のなさに加えて"経験や体験の機会が乏しいこと"を言い、「絶対的貧困」とは毎日の衣食住に事欠く状態のことをいう。- 目次 -

Q.「子どもの貧困」について具体的に教えてください。

私は3つの貧困問題が重なることで、「子どもの貧困」が生じると思っています。1つ目は経済的貧困、2つ目は関係性の貧困です。経済的に困窮すると栄養バランスのよい食事が摂りにくいだけでなく、収入を上げるために親が長時間働かないといけなくなります。そうすると子どもだけで留守番する時間が長くなり、親と接する機会が減少します。また、昔は自治会や子ども会などの地域の活動が盛んで、親以外の大人と交流する機会も多々ありましたが、今はそのような機会も少なく、関係性の貧困が生じてしまいます。

そして3つ目は体験の貧困。ある程度の所得がある家庭であれば、塾をはじめいろいろな習い事や旅行なども経験ができます。昔は親が忙しい子どもも、子ども会などでのそうめん流しやお正月は餅つきなどの季節の行事を経験して成長していきましたが、今はその機会がかなり減っています。

Q.経済的な部分ばかりを気にしがちですが、さまざまな要因が重なり「子どもの貧困」が深刻になると分かりました。堺市は全国的に見ても、早い段階から積極的に「子ども食堂」の支援に取り組んでおられるそうですね。

はい、堺市では市と社会福祉協議会が協議し、平成29年度から「さかい子ども食堂ネットワーク」を設立し、「子ども食堂」の支援をはじめました。大小問わずさまざまな運営団体が、地域の子どもたちのために自主的に活動されています。

Q.堺市の「子ども食堂」への具体的な支援の仕方を教えてください。

私たちは「子ども食堂をしたい」という人の相談に乗ったり、ノウハウを伝えたり、活動の補助金の調整も行います。そういう資金は、寄付やクラウドファンディングなどのお金も活用されています。いずみ市民生協の「とまとちゃん福祉基金」にも本当に助けられています。

平成29年度当初は、ネットワークに加入していた団体は7団体でしたが、すでに「子ども食堂」の活動をしているところにも声をかけて、現在は110団体、堺市内の「子ども食堂」はほとんど所属してくれています。

Q.関係性や体験の貧困も「子ども食堂」の存在で改善できる部分もあるのでしょうか?

低学年の時は、親から宿題を教えてもらったりすることで学習習慣がつきます。でも忙しくなかなか子どもにかかわることが少なければ、習慣がつきにくくなり、学力低下につながります。また、さまざまな世代の人と接する機会や体験が少なければ、自分の将来へのイメージもつきにくくなります。「子ども食堂」に参加し、地域の大人、あるいは学生ボランティアと接することで、「どういう大人になろうか」など将来のイメージが湧きやすくなるのではと思っています。さまざまな世代の人と話すことで想像力が積み重なっていく、「子ども食堂」は非常に価値が高い活動です。

経済的な貧困については、実際には我々だけで解決するというのは難しいですが、関係性や体験の貧困の改善は支援できることがあります。その最たるものが「子ども食堂」です。今後も老若男女が安心してかかわれる、そういう場所になっていくことを願っています。

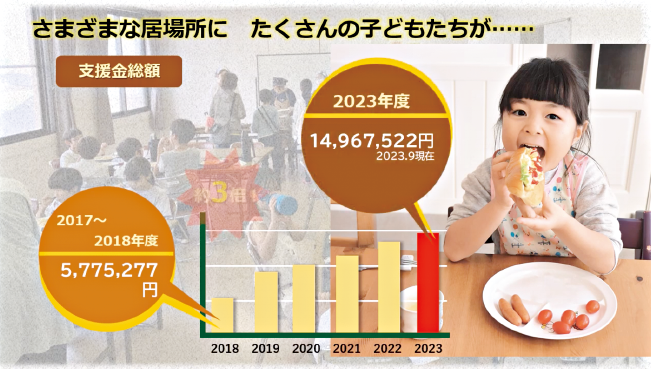

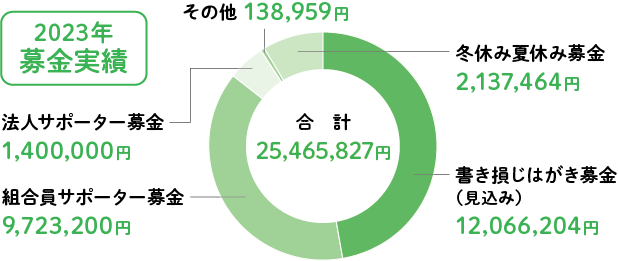

いずみ市民生協では、「とまとちゃん福祉基金」を2017年に設立し、行政や社会福祉協議会と連携し、『子どもの居場所づくり』の取り組みを支援しています。書き損じはがき募金や組合員サポーター登録、お取引先からの寄付金が、その原資となっています。 とりわけ、組合員サポーター募金への登録者の広がりが、「とまとちゃん福祉基金」を支える今後の中心的な柱になります。子どもたちの豊かな未来のためにひと月100円から、ぜひ、組合員サポーターにご登録ください。

組合員サポーター登録のご案内はこちら

一番の栄養源が、学校給食 子どもたちの実態を知って

NPO法人キッズ・シルバープレイス(富ちゃん)食堂 活動地域:高石市

子ども食堂を2017年から開始し、今年で丸7年を迎えるNPO法人キッズ・シルバープレイス(富ちゃん)食堂。月に1回の開催に、毎回100食程度を子どもと高齢者に提供しています。

子どもたちが成長することを願って活動をスタート

コロナ禍には、子ども食堂に参加できない家庭にもお弁当を自宅まで配達するなど、毎月170食ほどのお弁当を提供してきました。そのほかにも寄付いただいた食材を無料でひとり親家庭や生活困窮家庭に届けるフードパントリー、子どもたちの宿題や勉強をサポートする学習支援活動を実施しています。

園山さんたちが活動を始めたきっかけは、ひとり親家庭・生活保護家庭の子どもたちにとって、「学校給食が一番の栄養源」だと聞いたことからでした。栄養のある食事を友だちと一緒に摂り、幅広い世代の方々とコミュニケーションを深めることで、必要な栄養を摂るだけでなく、より豊かな感情を育みながら、子どもたちが成長することを願って活動をスタートしました。

しかし、当初はフードバンクからの提供だけでは必要な食材が集まらず、活動を補填するため自分たちでお金を負担していました。「継続するために、とまとちゃん福祉基金はなくてはならない存在です」と、お二人は声を揃えます。

「この町に(富ちゃん)食堂があってよかった」

「子どもと接すると、元気をもらえるんです」と平野さんは微笑みます。

小学校の「自分の町を知ろう」という社会科の授業で、返ってきた小学生の言葉に励まされたと言います。「この町に(富ちゃん)食堂があってよかった」。子どもからもらったこの言葉が、スタッフみんなの元気のもとになっています。

不登校の子どもの居場所とやりがい

きみの森 活動地域:堺市南区

「きみの森」は2018年、不登校の子どもたちの居場所として設立。現在は、毎週火・木曜の昼間に、泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」に近い大蓮公園内の施設を借りて活動しています。開始から6年目、小学生や中学生など32人が登録しています。

「きみの森」は2018年、不登校の子どもたちの居場所として設立。現在は、毎週火・木曜の昼間に、泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」に近い大蓮公園内の施設を借りて活動しています。開始から6年目、小学生や中学生など32人が登録しています。

子どもの心を育てる場が大切

きみの森は、学校の勉強をするのではなく、カードゲームや編み物、アクセサリー作り、パソコンでのイラスト作成など、それぞれの子どもたちの思いで実践・体験することを目的にしています。代表の川辺さんは、「勉強より子どもの心を育てる場が大切」と目を輝かせます。

一般教養などの知識を身につけることも大事ですが、それより自主性をサポートし、心を育てることを大切にしたいと考えて、設立以来活動を続けてきました。

川辺さんが活動を始めたきっかけは、2人のお子さんが不登校になったことでした。当時は、子育てへの負担を感じながら、まわりの方とそのしんどさを共有できず、社会的に孤立しそうになりましたが、貧困世帯を支援するボランティア活動をした経験から、「自分のように困っている親や子どもと一緒にやってみよう」と一歩ふみ出すことができたそうです。

昨日届いたうれしい手紙

そんな川辺さんに昨日、手紙とプレゼントが届きました。それはここに通う小学4年生からでした。「きみの森は自宅から遠いけど、楽しいから頑張って来られる」というメッセージと、手作りの品物でした。

品物は、手作り体験のときに学んだアクセサリーでした。「子どもたちの成長を感じるのが、何よりうれしいんです」と、アクセサリーを手に声を詰まらせる川辺さん。ほかにも、通っていた子どもが高校生になり、ボランティアとして参加してくれるなど。はじめは辛そうな子どもが、だんだん成長し元気になる、そんな姿にやりがいを感じています。

とまとちゃん福祉基金は、居場所に集まる子どもたちの食材費や会場費とともに、ここで活動するボランティアの交通費などを支えています。

◆機関誌いずみがWebでご覧いただけます。

◆クイズ正解者の中から抽選で30人の方に100ポイント、投稿が採用された方全員に100ポイントをプレゼント!(2024年12月20日まで)